这个博客也快要长草了,因为这两个月来一直在忙着找工作的事情,想等最后定下来之后写一篇长的。出去找工作的事情发现也没有其他什么的可以写了,有时候想想回到家也忘了当时的思路了。今天的日志内容也是流水账。

这个星期是新学期的第一个星期,下午去听了新来的教授开设的computational structural biology,只见slides上认识的单词也就是dna,rna和protein,距离中学的生物、化学和物理课已经隔得太久了。听老师讲蛋白质的折叠听得云里雾里,就想起来去年还在旧金山实习的时候,一位facebook recruiter的邮件里写得:why are you back to new hampshire, the engineer with your background should stay in bay area。回来上课的原因无非是希望拿到学分尽快毕业。接着想到一个博士生花了6年,8年甚至10年的时间(连带读硕士的时间)去换一个学位,如果把这些时间投入到创业上,也许也可以收获到许多吧(想象一下在google甚至facebook待了8年的人)。

今天拿到了那些年,我们一起追的女孩的预购DVD,铁盒珍藏,有陈妍希的海报,还有很多各位演员的照片和寄语,最特别的是有三格独一无二的电影胶片。我的三格是沈佳宜在跟弯弯说:如果柯腾能够告白我会很高兴的那一幕,算是运气不错,拿到有女主角的胶片。晚上想回到家之后再温习一遍这部电影。再“追回一次青春” 😛

周四晚上去纽约,周末会去电影院看《春娇与志明》。今天还拿到了另外一个旧金山的面试,想近期又要再跑一次湾区了。

越来越喜欢自己那辆03年的小黄甲壳虫了,真希望天气快点转暖,有机会去兜风。

12年的第一个季度就要过去了,总结就是有好有坏,上周末展望了一下第二季度,要做得更好才好。

2012年初体验

已经是一月份的最后一天了,2012年的第一个月就要过去了。

元旦是跟父母一起在广东肇庆的舅舅家渡过的,二号晚上飞回海口三号收拾东西跟高中同学见见面,四号一早就直飞北京准备大使馆的面签。飞了这么多次海口->北京/北京->海口的路线,倒是第一次坐海航的飞机,果然五星航空的服务不是糊弄的,在飞机上看了北京取景的《我知女人心》。三个小时的飞机,城市气温直降二十摄氏度,一月的北京好冷。

因为签证馆的失误,我误以为要去邮局等待签证,结果每天都从北航到亮马桥往返,最后是魏超的提醒才到知春路的中信银行打听,发现签证早十天已经签下来,平白无故多缺了一个星期的课。

等签证的日子里,看了好几部电影,青春热血的《那些年》,无厘头的《杀手欧阳盆栽》,不知所云的《大魔术师》和基情满溢的《大侦探福尔摩斯》,还见到了九把刀和女神陈妍希。两个星期的时间除了再聚首上次在北京两夜见到的大学同学和街旁同事,还见到了更多的同学,和更多的聚会。

跟Dan,菲从百老汇开始逛到南锣鼓巷,晚上再在五道口的水晶烤肉见到了高端海归Bill,吃完饭去鲜芋仙买小食,店里好似有一群大学生样子的同学在打三国杀。吃完晚饭又去华清嘉园玩桌游,选择一个游戏也很难意见统一的样子,最后还是[只言片语]让大家大家开开心心地坐下来玩游戏。打完桌游Bill和Dan说我说过这次回国还没有机会唱到KTV,不如去唱歌吧,已经十二点了有个北航的学弟表示第二天要早起买火车票于是就闪人了,实在是干。菲说好啊,然后Bill, Dan, Fei加上刚认识的大刘大伙儿就打车去雍和宫附近的钱柜了。一路唱到第二天早上六点,Bill和我好似都不用睡觉的,KTV可以升Key还蛮神奇的。早上出来的时候变成四个人了,一月份早晨六点的北京真地很冷,路灯也还没关,我们就走啊走到街道对面的金鼎轩喝粥吃虾饺咯,记得有人还要很辣的面来着。吃完早餐就四散打车走了。

后来Catt考完研究生,就回街旁上班了。我就拉他去川办吃毛血旺和口水鸡咯,排了好久的队,Fei好似不太开心的样子,但是美国的川菜真地很可怕啊!之后怎么也等不到签证,又只好和Catt, Fei, Bill & Dan去簋街吃香辣蟹咯,我说每次都是你们几个人一起出来吃饭耶,Catt说你看我们都是设计师啊,一年半不见Catt说话这么刺了。吃完饭又坐bus公交去鼓楼喝茶聊天,因为Bill第二天就回美国了,拿不到签证护照的我心里那是一个嫉妒啊。等不到签证的日子里,Dan陪我去国贸的PageOne书店找《那些年》的原版书,可惜已然卖光光。晚上又推荐我去了工体的老书虫,一进去就是昏暗的灯光,满书柜的洋书,里面清一色坐着的都是洋人,或者喝咖啡聊天,或者用MacBook在做着什么事情,好似不是在中国的样子。

在北京到处晃悠找饭吃,工体的鹿港小镇是《失恋33天》里河南女生刚从唐会出来会见男女主角的餐厅。可惜好似欣叶的台湾菜要更胜一筹的样子,也许可能是因为好久不见的同学只顾说话没有顾上尝菜的味道。在中关村的港丽,两个分别创业的同学在讨论Android开发的合作,而我则在一旁吃桌上的琵琶鸭。第二次去港丽是在北京的最后一晚,刚知道在清华读研的大学舍友已经搬出学校跟女友住在一起,还同时拿着一份微软研究院的工资,做iOS开发的嘉伟的头发好似又更长了人也更白了。还有中八楼,第二次来吃,发现人均40块也能吃很饱,这个价格在北京出来吃一顿饭真地不太容易。

北京的咖啡都好贵,还特地去看了看中关村的车库和贝塔咖啡屋。都说两个是业内人士的咖啡馆,贝塔更像是朋友聚会聊天的好地方。车库则另一番场景,每个人都在抱着电脑写程序,就如远骋在街旁上的攻略:如果找聚会聊天请绕行。也有回学校的雕刻时光,一杯时光绿茶坐一天,研究生同学都已纷纷回家,学校实在难以找到一个有网的地方让我写作业。

在北京待地两个星期,住了望京的亲戚家,Catt的大运村宿舍,赵龙的大运村宿舍,任斐家的沙发,加上前一次在北京时住的顾/郎的校内南区宿舍,加上郎给的手机,真是谢谢谢谢各位的机器猫之手。

最后16号上午拿到签证,中午在郎的宿舍买了17号下午飞芝加哥的机票,同时订了当天晚上Hilton的酒店和18号上午飞波士顿的机票。第二天就走了。

回到美国已经是周三的下午,感谢超哥的接送,并且借宿一晚,晚上吃了一下中餐馆,刚从天朝回来的同学表示落差还是相当地大,几乎不能下咽,不过还是吃饱肚子。同一天也把住房搞定了,周四的时候就携带行李搬进去了,下午上了一下课,晚上跟Yu-Han吃了晚饭,顺便求其用他的Mazda小红送我回家。周五一早坐Bus去学校上课上课,晚上抱Hong老大大腿坐着他的Q5回家。周六接着抱晓超的大腿,带我去Manchester买车,试了一下午终于买到了新仪的甲壳虫,小黄。用自己赚来的钱买了一辆自己的车,这就是人生啊。周日去参加了CSSA组织的春节K歌大赛,又是一顿晚饭。周一去把车子取回来,就是开始上课找工作的日子了。周末去了趟Boston,找屁眼在南北和吃了个姜葱龙虾,小黄还得到了他的肯定。周末买了菜今天也开吃下厨了,8个月没有做饭了的我手艺没有退化,一盘辣椒炒肉末和一盘清炒上海青加上香喷喷的泰国香米,吃地我无比幸福满意。

吃完饭坐在客厅看了今天刚播的《康熙来了》,感慨生活真是美好。这个好似不是startup的软件工程师的生活状态才是,最近每天上厕所的时候就读在北京买的陈士骏的自传,还刚刚读到YouTube起来的日子,不过里面对PayPal的描写实在是理想的工作氛围。生活到底能不能满足于炒菜吃饭洗碗看康熙来了呢?我想应该是不行的。引用罗素活着的理由里的第一条:追求爱情(longing for love)。外加上柯腾在《那些年》里的台词:“我都以為我自己是個超有自信的人,但那時我才發現,原來在喜歡的女孩面前,我是個膽小鬼”。这两年来在心仪的女生面前好似都觉得很不自信的样子,所以不能满足于看综艺节目,要变成更厉害的人才可以。

好困。

北京两天两夜

在北京待了刚好两天两夜,见了将近十个大学同学(准确地说是六系同学),一个高中同学和四、五个街旁的同事。两天的行程就是跟六系同学吃饭,续摊找街旁同事接着吃饭聊天,递签签证,睡觉,剪头发,吃饭,和公鸡看《金陵十三钗》,麦当劳聊天,激活联通手机卡,去街旁办公室,吃饭,跟yuancheng聊,打车去机场回海口。

距离上次在北京已经整整十六个月了,这次待了两天有三点感觉很强烈:一、空气质量真的有问题,不说检测的指数如何,90%的时间在户外都能够问道一种奇怪的烟味,傍晚时分远望要落山的太阳会在奇怪的雾中折射出一种奇怪的颜色。二、墙外的网站不说,访问Google的任何服务都严重延迟,从Gmail,Reader,Maps到网页搜索,都会时不时地断开连接。在美国的时候访问微博,豆瓣,人人,街旁等国内的服务有很明显的延迟感,回到国内后这些网站变得飞快倒是美国的网站有更加长的延迟,不知道什么时候才能鱼与熊掌兼得。三、什么都贵了。

跟六系同学地重逢非常非常开心,这么久不见,有地工作有地读研,有地身体像吹气球:D,大家都已经纷纷有了在大公司或者创业公司的实习经验,有地已经开始申请准备来湾区看看,有地甚至已经开始写起了小说(国内某知名网站签约作家)。但是大家都有一个共同点,就是非常明显大家都过得很开心。可能是因为男生们纷纷都已经不再是一个人出来聚餐:P,也可能是因为实习/出国交流的经验让自己有了更加明确的目标。即使研究生的科研些许无聊,创业公司的工作些许劳累,跟大家的对话中还是能感觉到都对前方充满信心,不再像几年前本科时那么迷茫。这几天没有手机没有银行卡没有地方住,特别非常谢谢Gu和Lang帮了许多许多忙 >_<

跟公鸡在中关村的美嘉看了《金陵十三钗》,电影的过程有感动,但令人非常难受,但更折磨人地是看完之后脑海有时闪过电影的场景的瞬间,更是令人心痛。电影中反复出现的一个台词是不同的中国人对贝尔说:就凭你这张脸,日本人不想惹西方人。说几件最近自己遇到的事情。在旧金山去台湾办签证的时候,墙上贴着的海报对可以办签证的国家/地区的人(用中文)写道:香港护照/永久居留证持有者,澳门护照持有者,美国护照/永久签证(绿卡)持有者不需要办理签证;中国大陆护照持有者需要有效的美国签证才能办理签证。当时买机票从纽约道北京再去香港,入境办事处的接线员操着粤语口音的普通话说道:从其他国家飞来的飞机算是过境,可以入境;你的飞机是从北京飞过来的,(没有港澳通行证哪过)不能入境;除此之外我知道台湾,美国的护照/绿卡去香港都是可以落地签,反倒是持中国护照的人在去香港之前需要办理通行证。嗯,大搞是这个意思,希望一切会越来越好,或者说要尽一份自己的力量来改善这样的情形。

fei,catt,和dan说那天等了我八个小时,说还有去查飞机失事的消息:P 在贡院六号的时候dan,yuancheng聊得就大多都是关于街旁,关于湾区,和中美互联网用户的差别。大家都达成共识的一点就是中美对待大型连锁店的态度,典型的就是本地咖啡屋和星巴克的比较,这就让PM在对产品一些功能上的取舍有了很大的影响。当然也提到了关于留学生回国的问题,这里做一下广告有要回国加入创业公司的同学,推荐街小旁哦。dan完全都没有变,发现之前所有看到的网上照片都是在装酷就是了,一说话就变回去港片fans外加理想主义互联网创业公司产品设计师的样子。dan坐在bill去CMU之前的桌子,这个桌子一下就变得很有气场的样子。加上整个街旁office的布局:marketing/pr/operation/product/engineer们全部敞开坐在一起,充满了创业公司的热血味道,这是我时隔十六个月再次拜访之前没有预料到的,已经坐了五、六十人的办公室仍然是充满了对自己产品的热爱和打造更完美产品的热情。这里真心给有志于去加入北京互联网创业公司的同学推荐街旁。

在街旁那天中午吃饭选在了楼下的渝信(其实我蛮想去川办的,看到大家真心这么忙所以没好意思要求),席间yuancheng,dan,和fei都是老同事了,除此之外还有一个浙大来的超可爱的专业是工业设计的产品设计师,之前有在diandian的实习经验。好像是因为周一是第一天加入我们团队,对附近吃饭的地方还不怎么熟悉。我还没多聊几句,dan和yuancheng就马上说对方有bf了啦。后来我在想起这件事情,好似他们连她的街旁都还没有加好友,怎么就已经知道别人的状态了,hmm...我跟他说我的大学舍友就在buding做android的开发,她马上说创新工厂的第一美女就在buding,有机会找rf同学解释一下这是怎么回事。

最后还是正面的结尾,自己也要好好努力写程序和读书,做一个更强大的工程师才好。

活出位

今天在人人上读完了九把刀在北大的演讲,继而又去看了电影《那些年,我们一起追的女孩》剧组在小燕姐节目上的访谈,发现了一个事实:

幼稚,也是可以活出位的。

本来上面两段话已经是我全部的感受了,按常理这么没有营养价值的文章我应该写在人人上。但是我又不愿意在那么多同学面前表现出我很幼稚的这一面,所以还是决定写在博客上。 但是我又不能容忍我的博客文章质量(或者说平均长度)的下降,于是只好再扯一些别的事情来增加长度。

在他北大的演讲里面,有这么一句话:

那你就要认真地想一下,你到底喜不喜欢写小说这件事情。因为,如果你真心喜欢写小说,你不应该有煎熬的感觉,有那种我在期待好事会发生的感觉。如果你非常认真的期待灯光亮起和掌声响起的时候,或许你真正热爱的是之后发生的那件事情,而不是创作本身。如果你真心喜欢写小说,你写小说的时候就会非常非常快乐,而不是期待,能够到处去演讲,能够书卖得很好很好,能够有更多更多的好事发生。

于是我认真地想了一下,我到底喜不喜欢写程序这件事情。我很快确定的两点是,1.我非常期待灯光亮起和掌声响起的时候,因为我会希望有一天告诉别人这个这个软件或者网站是我做的;2.我常常会有煎熬的感觉。我一下子有了一些沮丧的感觉,难道软件工程师并不是像Steve Jobs说得那样,是我所追求地喜欢的事情吗?于是我又努力回忆了一下过去这一年在公司里写程序或者偶尔自己写写小程序时候的心情,我意识到其实我在实现一个任务的过程中,还是快乐的。煎熬往往来自于自己技术上的不足,或是因为调试,或是因为在试图写出符合OOP的代码,或者因为需要阅读文档学习开发框架。抛除这些煎熬,开始投入去写程序实现功能的时候,还是充满热情并且无比投入的,就是那种做不出来不要吃饭,做出来之后恨不得秀给全世界人看的感觉。

于是我得到了总结,1.OOP就是一种违背人性的发明,当然它的存在是有道理的(要不然也不会被发明出来了)2.另外更重要一点的就是,如果有一天随着我技术的长进,编程对我来说就像写字一般,那时候应该我的生活会更加快乐并且更加具有生产力(productive)吧。我希望那一天能够早日到来。

整个演讲过程中,很大一部分九把刀都在讲他追求一个女孩从国中到大学的故事。他用了很多幼稚的小事情来把整个故事串联起来,可惜最后女孩还是选择了一个大她八岁的成熟男人,所以整个故事显得非常单纯和动人。之后导演把整个故事写成了小说,自己做编剧把它拍成了电影,还找来了气质很符合的女主角陈妍希。结果一帮完全没有经验的导演加上演员拍出来的电影,上映之后接连打破记录,现在票房已经破了四亿新台币大关。我现在非常期待DVD什么时候发售,而且十月份的时候这部电影才在旧金山的台湾电影节上有放映,可惜我那时已经在波士顿了。

另外导演在演讲里还提到的一件事情就是:

喜欢一个人,就要偶尔做些自己并不喜欢的事

我觉得非常对。

PS,当然是畅销书作家的话,讲故事的能力都会比较厉害吧。

凌晨两点

这周从星期一开始就一直像过着梦游般的生活,

公司的任务因为一直等待提交,所以也提不起劲好好做自己的活儿,

晚上回到家后也懒得去看面试的书籍。

如果这个博客有一个主题的话,一定是我自己的絮絮叨叨。

偶尔会介绍一下最近看过的电影,和出去旅行的经验,

但也一定都是非常主观的一些想法,毫无价值可言。

但是,我一直都尽量避免讨论感情上的事情,

因为,对一个已经买入第六年单身生活的男子程序员来说,

实在是没有什么好谈的,写出来反而令人觉得自怜自艾,

这是我最不喜欢读地别人写的博文的类型之一。

最近,

也许是由于自身的经验,或者是与朋友的聊天,和书籍的阅读,

我越来越能理解自己走到这样子的原因,

就像 说得:社会是有自己的规则地。

Anyway…

上面都不是想要在凌晨两点写一篇日志的原因,而是

今天在iPad上读到唐茶版本的《乔布斯传》的第一章里的两段话:

童年时,她(指克拉拉·乔布斯)全家搬到了旧金山的米申区。

然而,克拉拉很爱旧金山。1952年,她终于说服丈夫,全家搬了回去。她们在日落区买下了一套公寓,地处金门公园南端,面朝大洋。

中译本的读者可能会对这两段话一扫而过,但是其实上面几个词语翻译过来就是:

米申区 -> Mission District,

日落区 -> Sunset,

金门公园 -> Golden Gate Park。

昨晚问室友说,晚上离家里最近能够买到吃地的地方是哪儿?

似乎并没有一个合适的答案。

当时就想起来夏天时候在The Mission,

每天晚上从14街的Muni站,或者16街的Bart站走回家的路上,

总是有着数不清的酒吧和餐馆,不分工作日和周末,总是来往着形形色色的行人。

Golden Gate Park也去了好几次,

有一晚跟朋友在加州科技馆边喝鸡尾酒边观看那儿热带植物园里色彩斑斓的青蛙和蟒蛇。

我跟朋友解释我是多么喜欢自己的iPhone 4,和对自己存钱买一辆New Beetle的期望。

从科技馆出来之后,因为已经是初秋,晚上地降温导致整个公园笼罩在一层雾水之中,

下午刚从阳光明媚的南湾回来的友人只好直打哆嗦。

于是我们就在Sunset里找了一家日本料理店,要了两碗味增汤,接着没有完成的聊天。

好像也是那天晚上,巨人在洛杉矶被道奇打爆,彻底与季后赛无缘。

书籍中或者电影里提及城市的部分总是最让我回味,

就像最近去台湾交流的大学同学,

说道我当时送给其的生日礼物,一本痞子蔡小说,

竟然真的有机会见到(不知道她尝了没有)小说里提到的台南夜市的鸭血粉丝,感慨良多。

还有最近正在读的村上春树散文集里写道地,

查尔斯河河畔奔跑的哈佛大一新生那不断甩动的马尾辫,和她们那坚定往前的步伐,

读到这一句时,身着哈佛帽衫的学生真的好似就在你眼前向你跑来。

今天看到Gmail iOS App上架之后一个小时被撤回的新闻,

在Twitter和各大媒体博客上,Google被骂得狗血淋头,感到这实在是一个很无情的世界。

即使工作也还没有头绪,但已经开始期待感恩节的出行了,

我想找一个开车的人一起去Nashville。

我还想做个可以一直努力追寻爱、知识和帮助他人的的人,

如果十二月在北京能跟Dan去三里屯后面的小街吃炸豆腐,或者去簋街续摊,就更好了。

Build the dream and ship it to the world – 1

晚上的时候跟在 Harvard 攻读设计硕士的北航学长 Gonglue 在学校附近的中餐馆吃饭,吃完饭我说我把衣服拿到你们的洗衣房去洗吧,这样这个秋季实习让我有机会分别用到 MIT 和 Harvard 的洗衣房洗我的衣服,我也满足了。

把衣服丢进洗衣机,我说我用手机上个定时器,结果一看,看到 iPhone 的短信提醒,是在旧金山的 Sally 发来的,上面只有一句话:Steve jobs died…

———————————————————————————————

第一次体验 iPhone 是在微软研究院实习的时候,组里想探索一下手机的潜能,然后我找我的mentor借了一台用了两天。那是一台3GS,还记得当时用手指滑动切换桌面时候所产生的惊讶,这就是 iPhone 啊,果然跟传说中的一样,等之后攒够钱了自己买一台。结果后来有了 iPhone 4,边赶毕业论文边熬夜看着文字直播的发布会(比尔肯定也在线这样),我一直都记得 Steve Jobs 说这将会是像徕卡相机一样坚硬经典的设计,还有最后那句大大的”One More Thing”,然后就是一系列 Facetime 的广告片。再后来来到美国,终于买到了 iPhone 4,一年至今,每每划开锁屏时清脆的咔嚓声,就如初见一般。

———————————————————————————————

我第一反应是打开手机上的reeder应用,查看 Hacker News,http://apple.com 的链接早已经在那儿等着我,点过去只有一张大大的 Steve Jobs 的黑白肖像,下面是 1955 年到 2011 年的文字。

我告诉旁边的学长说,Steve Jobs 去世了,他一下子没有反应过来,才过了两秒钟,他的女友给他打来电话,说得也是同一个新闻。我们一起走回到他在 Harvard 的宿舍,宿舍设计得很奇妙,一层走廊可以连接两到三个楼层,据说这样子可以减少空间的浪费,这是我第一次见过这样的宿舍。

我们分别拿出自己的iPad,开始查看各个新闻网站和社交网络。人人早已经铺天盖地的分享,状态和图片。

———————————————————————————————

这个星期一到公司,除了已经在 Mountain View 领到的 15 寸 MacBook Pro,办公室还有一台 Mac Pro 台式机已经等着我了,见到我的 manager 之后,他递给我了一本 iOS 开发的教材,另外还有一台还没拆开包装的 iPad 2。

晚上回到家赶紧装上 Flipboard 这个应用,链接上我的 Facebook 和 Twitter 账号,当时我就惊叹了。神奇的代码,天才的设计和 iPad 一齐,把我的 Twitter 变成了一个(几乎)如杂志般精美的阅读体验。

当时我就在嘀咕:苹果的产品真是谁用谁知道。

(待续)

瀑布

累嘛

今天从工作了十五个星期的公司check-out了,

下午的时候mentor对我的工作和未来的编程提高给了一些意见,

之后HR组织了一个不大不小的toast,

随便扯了几句,然后举杯高喊一声cheers,

就结束了。

印象中,就一直跟大家说:the internship is awesome, this is an awesome summer.

这也是我的内心真实想法,写程序,喝酒,ship我们的代码,

加上周围nice到不能再nice的同事和实习生们,

整个实习生活都很快乐,而且有成就感。

所以跟同事道别的时候还是有些伤感的。

下班后坐8X到Chinatown吃了一碗牛腩捞面,

一个人去餐厅吃饭,吃东西的时间总是会少于等待点餐或者上菜的时间,

一碗捞面三下两下就吃完了。

再走回到Powell地铁站乘坐Muni回家,

其实跟平常也没什么不同。

今天订了十二月回国的往返机票,满打满算下飞机的时间也就十天,

十天内要续签返美的签证,还要回家跟家人待在一起,

之前想在北京做这做那的打算,不知道还有没有机会去实现。

回到住的地方,

今晚也是最后一晚住在Mission了,明天就要搬出去了。

看着满房子的书和衣服,实在提不起劲,还是明天起床再收拾好了,

反正东西也还没多少。

周六在旧金山某个不知道名字的旅馆多住一个晚上,

周日就租车开到南湾去了。

在Mountain View待一个星期,周五晚上坐十一点的红眼航班,

飞回已经离开了四个月的东海岸。

可惜我还是没有找到在波士顿住的地方。

所以订了两个晚上的青年旅社,

想说在周一上班之前希望能够找到住处吧。

噢,对了,我还有不到一年就要毕业了,

要看书做题,准备开始找工作了。

要不然回到学校以后,剩下两个学期每个学期四个专业学分的修课,

也不太可能挤出时间到处跑了吧。

所以,如果MEM的同学如果打算明年一月就搬出去现在住的地方的话,

就告诉我一声好了,我会非常感谢。

住在Boston去找Dartmouth附近的房子还是挺麻烦的一件事情。

……

好在我还是有憧憬的,所以累就累嘛。

夏天的梦

輕微的南風,送來海的香味和曝曬的柏油氣味,使我想起從前的夏天。

女孩子肌膚的溫暖、古老的搖滾樂、剛洗好的button-down襯衫、在游泳池更衣室抽的煙味、微妙的預感,

都是一些永遠沒有止境的夏天甜美的夢。

然後有一年夏天(到底是哪一年?)夢再也沒回來過。

笑着跟同学们聊天,一直做梦的状态

可以能够持续多久呢?

我的梦想,也许就是可以一直做梦吧⋯⋯

-2011夏末

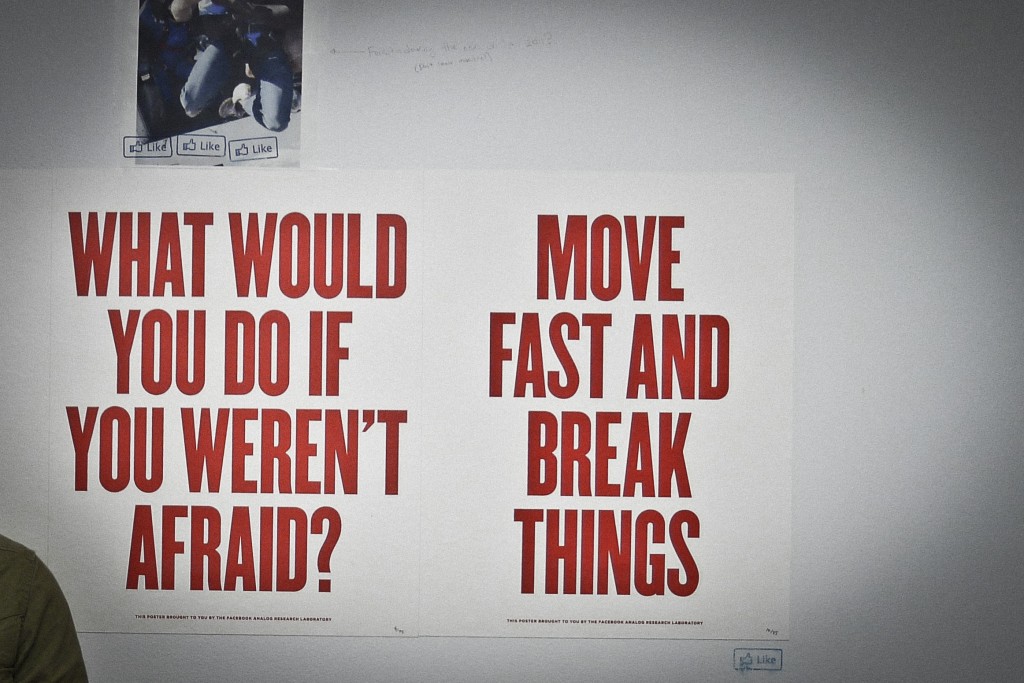

Facebook HQ

这已经是一个服务超过7.5亿用户的公司了;

进去的大门依然写着大大的HACK四个字母。

已经是晚上九点钟了,

许多工程师们,不论是全职员工还是实习生,

都仍然在飞快地拍打着键盘,屏幕上则是一行又一行的代码。

四处可见团队自己制作的海报或者彩灯,

“DONE IS BETTER THAN PERFECT”,

“MOVING FAST AND BREAK THINGS”,

“WHAT WOULD YOU DO IF YOU WEREN’T AFRAID”,

的字样里喷薄而出的是整个公司对Hacker的崇尚。

——————————————————————————-

一年前在街旁实习的时候,

是第一次体会到在Start-up写代码的感觉。

今天跟在Facebook实习的Ke聊天的时候,

大家都觉得经过这么一个”Daily Push”的夏天,

以后工作已经很难回到一个我写的代码竟然要半年之后才会Ship it!的状态了。

每天开机”git fetch”要等10分钟的态度,真是让人神往。

——————————————————————————-

《浪潮之巅》是本好书,里面讲述了硅谷公司的兴亡,

不过互联网发展的太快,书里描述的“印钞机”公司现在已经是超过一万工程师的巨人了,

风头已经被这边几百人,几十人,甚至几人的工程师团队抢过。

工程师最为骄傲的一点是:相比于Consume,我们Build。

我们现在就正位于浪潮的中心,随浪而舞。

——————————————————————————-

是谁帮助你让你远在家乡的父母看到他们亲爱女儿的照片;

是谁帮助你让你与正在服役的男友每周能够视频通话;

是谁帮助你让你坐在家里就可以浏览成千上万件服饰,书籍,电子设备并且直接购入家中。

他们并不是一个几万人的团队,可能只是一个几十人的团队,

午餐时候跟你擦身而过的工程师。

在San Francisco,Downtown巨幅的Mozilla Firefox广告只是一个开始,

午餐时候走在路上,随处可见穿着Dropbox, Twitter, Square, Foursquare等T-shirt的工程师,

才是这儿最核心的价值。

——————————————————————————-

再一次次说道:请先成为一个优秀的工程师吧。