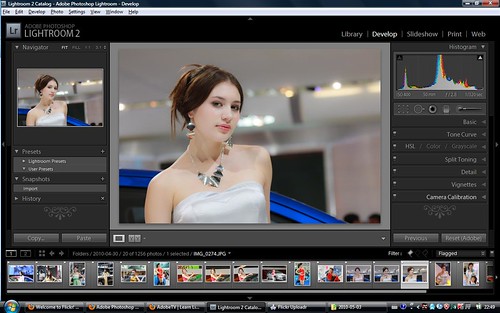

受到某位同学帖子的启发,所谓”数码照片”天生就是等着我们去修的,加上在车展上拍了1000+张车模的照片,有着如此丰富的素材,于是决定学习一下相关的修图技术。

早就耳闻Apple Aperture and Adobe Lightroom 两款图像处理软件的大名,无奈俺目前没有Mac,只好选择学习Lightroom。

学习的素材则是Adobe官方的Learn Lightroom 2.0 视频教程,看的过程记了笔记若干,现在整理成一篇日志,方便自己复习,也方便感兴趣的同学阅读。

0. The Five Rules

这是Lightroom(一下简称LR)软件的Help里面自带的对软件的简介。

1.1 Module Picker

这是位于软件主界面右上方的选项,有五个分别是:Library, Develop, Slideshow, Print, Web。

这五个模块描述了处理照片的流程,选择不同的模块会主界面显示不同的Panel,以供我们完成相关的任务。

1.2 Panels

Panel位于LR主界面左右两边的位置。

左边的Panel主要用于浏览文件和Preset,右边的Panel则会用于帮助用户完成相关任务。

1.3 FilmStrip

Filmstrip位于主界面的正下方,用于浏览照片。

可以在这里选择照片以编辑。

1.4 Key Commands

一些常用的快捷键。

Tab: 隐藏/显示两边的panels

Shift+Tab: 隐藏/显示所有的panels

F: 全屏模式

L: 关掉灯光 🙂

`: 标记(flag)选择的照片

Ctrl+/: 显示该module相关的快捷键

1.5 Finally

Enjoy!

1. Overview of Importing

LR提供一个我非常喜欢的功能就是,可以在从存储卡往我机器的硬盘上拷贝照片的时候,可以选择一个备份的位置。

比如我选择我的外接移动硬盘作为备份的位置,这样子我在处理我本机上的照片的时候,就可以很开心地将那些很不满意的照片 随意地删掉,而不必考虑以后万一还想找回来的问题。

有人问,那为什么还要用一个移动硬盘来存储这些不满意的照片呢?

其实作为一个Photographer,摄影师或者摄影爱好者,认为购买新的移动存储的代价是小于删掉照片的。

查了一下Amazon.com,一个500GB的外接移动硬盘大概要加在$80左右,相当于是将来我10顿饭,半个星期的饭钱。

所以在移动存储如此便宜的场景下,还是尽量不要删除照片吧。

除此之外呢,在导入的过程中,LR也可以根据你的设置,自动将照片归档到不同的文件夹下,比如按照日期。

并且可以给导入的照片加上关键字,比如”autoshow”,方便以后进行检索。

2. Overview of the Library Module

Library Module无非就是让你选择照片以进行编辑的地方。

比如这次在车展照了1400张的照片,我只想挑选出其中其中的20~30张,以进行后期制作。

所以Library Module的核心思想就是尽可能地方便你浏览所有的照片。

几个核心的快捷键是刚刚提到的:Tab, Shift+Tab, L

然后Library提供了四种浏览模式(括号里是快捷键),分别是:

Grid View (G): 以一个一个的格子来浏览照片。

Loupe View (L, or Enter): Loupe 的中文意思是放大镜,即是仔细地观看其中一张图片。

Compare View (C): 可以将两张图片放在一起浏览,以进行比较

Survey View (N): 可以将多张(>=2)图片放在一起浏览,以进行比较

3. Rate and Review Your Images

浏览图片的目的是选择出,进一步想要进行详细编辑的图片,或者方便之后回头进行浏览。

LR有三种预设分类的方式:

Flag: flag有三种状态,Flagged (P), Unflagged (U), Rejected (X)。

即在浏览图片的过程中点击一下P,这张照片就被标记了,之后使用filter便可以很方便地将标记了的图片选择出来。

Right key + P, 应该是会非常经常使用的快捷键配合 🙂

或者被标记为Rejcted的图片进行删除。

Rating: 可以给图片进行打分(1~5分),这个功能应该是方便之后回头选择的。

比如5分都是最最喜欢的图片,就可以很方便选择出喜欢的图片。

就像iTunes的按星级选歌的功能一样。

Color: 可以给图片标记上不同的颜色。

比如黄色是顾客喜欢的, 红色是自己喜欢的,绿色是将来要发在flickr上的,蓝色是要放在renren上的。

4. Filter and Find Images

可以根据各种来检索图片,标记,属性,自己添加的标签。

其中常用的属性包括拍摄时间等等。

其中metadata还可以根据照片使用的镜头,机器来进行检索。

5. Collections and Keywords

可以将一组照片合成一个Collection,也可以通过添加关键字。

都是为了方便以后检索用的功能。

6. Overview of the Develop Module

终于写到Develop的模块了,顾名思义,这就是用来编辑照片的地方,这也将会是咱们花时间最多的模块。

首先右边Panel最上方的是Histogram。

然后下面一排工具,如Corp Overlay (R)等。

然后从上往下一排的Panel分别是Basic, Tone Curve, HSL/Color/Grayscale, Split Toning, Detail, Vignettes, Camera Calibration。

为什么说LR适合做照片的处理呢,因为这些Panel的摆放顺序正是处理一张照片的前后顺序。

所谓前全局,然后细节,最后又回到全局。

接着说一说一些基本的功能。

Histogram的panel上方左右两端各有一个小箭头,这是用来看图片中过曝和过暗的部分的。

将鼠标移到右边的箭头,可以在图片上看到用红色标记出来的过曝的部分,移到左边则看到蓝色标出的过暗部分。

主窗口的左边还有一个叫做Preset的功能,应该是一些预先保存的设置的意思。

LR提供了一部分可以给用户选择,用户也可以后期保存自己的设置。

貌似preset还可以从网上下载。

7. Tonal and Color Corrections

编辑照片的第一步就是调整颜色啦。

7.1 Basic

打开Basic面板,第一个就是WB(白平衡)的调整,这也符合我们修改照片的步骤。

可以左右修改Temp, and Tint,或者直接使用Selector选择图片中的neutral color来调整WB。

接下来的是Tone的调整,

从上到下分别是,Exposure -> Recovery -> Fill Light -> Blacks, Brightness -> Contrast 六个选项。

Exposure: 照片的曝光,在拍摄的时候也会调整的正负曝光量指的就是这个了。增加1相当于增加了1档的光圈。

Recovery: 降低高亮的部分的曝光,以回复出细节。

Fill Light: 增加过暗部分的曝光,以显示出细节。

Blacks: 增加图片黑的部分,会让图片看上去对比度增大,尤其是对阴影部分调整比较多。

Brightness: 增加图片的整体亮度.

Contrast: 增加图片的对比度。

具体还是各位同学自己试一下效果吧,我主要使用的是前面四个功能。

首先调整正确的曝光,然后使用Recover or Fill Light来回复一部分细节。

最后调整Blacks来获得想要的效果。

Brightness and Contrast感觉变化的效果不是很好,所以很少用。

接下来的部分叫做Presense,

有Clarity, Vibrance, and Saturation,这里是用来设置整张照片颜色的饱和度的。

Clarity貌似是很多人喜欢使用的一个功能,经常开到100%,来增加照片中每一部分的对比度,可以增加增长图片的细节。

但是对于修改人像需要注意的是,增加过多该选项会让,皮肤上的瑕疵显露无疑。

相反降低该参数,会让皮肤显得如婴儿般光滑 😀

Vibrance 是一个温柔的 Saturation选项,它会增加Saturation较低的部分的饱和度,相反对Saturation较高的部分影响则较小。

Clarity和Vibrance是受大家喜爱的两个功能,你一定要自己试一试!!

Saturation,改变颜色的饱和度。

7.2 Tone Curve

前面说到,Basic部分参数的调节都是针对整张照片的,接下来的Tone Curve则可以有选择性地调整图片中的亮度。

可以分别针对High Lights, Lights, Darks, and Shadows。

也可以在图片中直接drag来调整。

这一块我也还在学习中…

8. Special Effects

这里可以通过一些对局部的调整来实现

8.1 HSL/ Color/ Grayscale

前两者可以根据某种颜色来调整相关的参数。

比如你觉得红色不够attractive,可以选择红色来增加其饱和度。

然后这儿我想介绍一下如何使用Grayscale结合Split Toning来实现一些特殊的效果。

点击Grayscale选项之后,照片会变成黑白的,然后来到

8.2 Split Toning

在这儿可以选择你想要的颜色,然后将照片的High Lights或者Shadows映射到不同的颜色上,然后增加其饱和度。

接着前面的Grayscale,一张照片被弄成黑白之后。

可以选择黄色,然后增加其饱和度,整张照片就会出现一种”泛黄黑白老照片”的效果,咔咔,还没完然后是

8.3 Vignettes

在这里调节Lens Correction可以增加图片的暗角或者暗边,调节一下别让人发现你加上了暗角,这样一张”老照片”就出来啦 ^_^

9. Local Corrections

这里主要介绍的是在Histogram下方的Adjustment Brush, Spot Removal, Red Eye Correction, and Graduated Filter。

Adjustment Brush, 可以使用一个笔刷,然后加一些设置(比如增加曝光),然后拿着笔刷去涂人脸,这样人脸的部分就被增加曝光了。

Spot Removal, 可以去除照片中不想要的地方,比如蓝天中的一个黑点(黑点可能是黑鸟)。

Red Eye Correction, 就像PS中的红颜去除功能。

Graduated Filter, 还没用过,但是看教程视频中,貌似可以用来处理天空,效果非常好。

Develop部分就说到这儿啦,许多功能我也还没怎么使用,目前来看还是Basic部分使用的最多。

建议各位同学还是多多实验,才是硬道理,就像一开始说的:

Just Enjoy It!

10. Overview of Exporting

可以使用快捷键Ctrl + Shift + E 来导出编辑好的图片,比如jpeg格式。

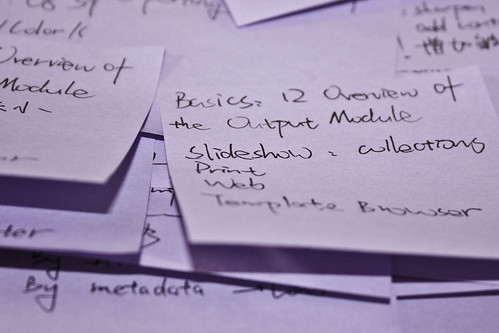

基本上就这些了,最后放一张笔记们的照片。

References:

1. Adobe TV | Learning Lightroom 2.0: http://tv.adobe.com/show/learn-lightroom-20/

2. Adobe Photoshop Lightroom 2 Developing photos: http://help.adobe.com/en_US/Lightroom/2.0/WS4BB574C4-7076-4147-ADB7-2D5573F22257.html

杜拉拉升职记

看得很欢乐的一场电影,看之前没有读过小说,倒是在每天去公司等电梯的时候看了无数次这部电影的预告片。

电影讲的是杜拉拉(徐静蕾 饰)这么一个都市女性,在五百强DB的升职记录。

五到六年的时间拉拉从一个月薪3000的行政助理升到月薪25000的人力总监(HR Director)。

电影还着重描写了杜拉拉,销售总监王伟(黄立行 饰)和原人力总监Rose(莫文蔚 饰)三人之间的办公室恋情。

先说说关于电影中拉拉的职业历程。

首先拉拉是一个事业心非常强的女性,相信努力工作终有回报,有明确的职业目标。

但是整部电影下来感觉拉拉的升职完全是一系列偶然的结果。

个人觉得,剧情中拉拉有两次关键的升职。

第一次是从行政部门升职成为王伟的高级秘书。

而拉拉认识王伟则是因为,第一天拉拉上班的时候和王伟搭乘同一电梯,然后电梯出事,王伟窘态百出的时候拉拉站在他旁边。

而王伟会窘态百出是因为他有幽闭恐惧症,平常是不搭乘电梯只走楼梯,而那天恰巧货梯坏了搬运工人只能用楼梯送货,他只好搭乘电梯。

所以货梯坏了->搬运工人->站在拉拉旁边->电梯出事,四次偶然让王伟记住了拉拉这个名字。

让这个行政助理入职的第一天就被销售总监记住了名字。

第二次是从高级秘书升职成为HR主管。

那次是一次公司的内部招聘,拉拉投了简历。

三个面试官面试完成后,在房间里讨论拉拉,普遍觉得她没有HR的经验,不适合这个升职。

就在这个时候,DB中国的CEO进来找这几位经理开会,顺便问了一下他们在做什么。

问完之后拿起他们手中拉拉的简历看了看,笑着说道:拉拉,不错,注意一下她。

然后他就走了,走之前还叮嘱他们讨论完之后去会议室找他。

CEO走之后其中一个面试官说,那就拉拉了。

而CEO会对拉拉有印象,是因为一次他碰巧看到一份公司的剪报,觉得很有意思。

那个剪报则是拉拉刚入职的时候,将公司的发展历程总结而成的一本手册。

拉拉做剪报->剪报被CEO看到->面试的时候恰巧CEO来找他们->CEO看到拉拉的简历。

还是四个偶然,让拉拉升职成为了人力主管。

一个接一个的偶然,让我想起了最近正在读的小说《不能承受的生命之轻》。

男主角托马斯本是一个浪荡男子,一直跟各个女的保持情人关系,但是绝对不会发展成为女朋友。

直到她遇到特丽莎。但是这么一个让她爱的女子,却是六个偶然的结果。

1.特丽莎家乡的医院碰巧发一例复杂的精神病。

2.本来派去的主治医师碰巧坐骨神经痛,只好派托马斯去代替他。

3.碰巧他被安排在特蕾莎工作的旅馆。

4.又碰巧走之前有足够的时间待在旅馆里。

5.碰巧特蕾莎当班。

6.碰巧她为他服务。

后来托马斯,为他与特蕾莎的结识,是因为六个偶然而感到不安。

可是正如作者的想法一样,正因为各种偶然所带来的事件,才更显事件本身的意义。

两个没有什么关联的人能够认识,本身就是一种缘分吧。

话题扯回来,意思就是觉得拉拉的升职很大一部分靠得是运气,起码偶然在其中占了很大的砝码。

然后关于都市白领的思考,片中的城市设定为北京。

拉拉入职的时候28岁,月薪3000,实在是一个让我觉得很惊恐的数字。

电影中一开始介绍到,四个阶层的人:

1.拉拉这种属于底层,就不多说了。

2.主管,年薪达到20W (RMB),被称为中产。

3.中国区CEO,年薪达到50W (RMB),也就是富人了。

4.Global CEO,年薪达到100W (?),就是富翁了。

之前听别人说学计算机的薪水高,也没啥感觉,看了这部电影还真有些感觉了。

身边同学(本科四年级)签了某世界五百强M公司,入职年薪就直逼20W了,敢情顶级IT公司最底层的工程师薪水已经直逼电影中的总监薪水了。

不过话说回来,感觉在这种外企,在他们的中国分公司做技术,上升的空间实在很有限,周期也非常之长,所以成就感可能不如电影中的拉拉一般大。

这位同学是属于比较极端的例子,另一个例子我们宿舍的舍友签了某世界五百强水果公司,估计他转正后月薪也有7~8K,也是远高于电影中拉拉一开始的薪水,何况这些同学都是只有21,22岁。

说完别人说说自己,马上是要去读2年的硕士了,如果读完硕士之后接着读博士,很可能要在这2年加上5~6年的时间,读完出来可能也跟拉拉一开始的年纪差不多了。

而且7,8年后自己会怎样,不知道啊。

相比于career,我更想travel around the world啊。

电影中拉拉问王伟,如果你不在DB了,想做什么?

王伟说,我想做backpacking,你愿意跟我一起走么?

拉拉摇头。

然后他们就分手了,我觉得分得挺好的,两人价值观差很大。

王伟说,赢了这么多有什么意思?

拉拉说,我要一直往上升。

所以我对最后结局两个人又重逢了的设定,很忿忿。

所以,如果遇到一个相同价值观的人,就好好珍惜吧。

当然前提是别人也喜欢你。

p.s.0 最近在看一本叫《纽约摄影》的书。

第一章,第一节,第一段,就提到:一幅好照片,一定有一个明确的主题!

所以我想写日志也是一样的吧,所以我想以后把发散的都放在p.s.里。

因为太喜欢发散,所以p.s.常常会很长。

这篇日志的主题是观影感受,所以有关观影的其他会放在p.s.里。

p.s.1. 第一次在美嘉看到这么多的人,队伍都快排到电梯了。

p.s.2. 电影中的泰国城市Pattaya绝对漂亮。

p.s.3. 看到里面黄立行拿的Canon红圈镜头,垂涎啊垂涎

p.s.4. 晚上的时候跟闪电和他爸爸去和平里吃辽宁海鲜,第一次喝白酒,还好不是很多。

p.s.5. 据说和平里那儿的房已经直逼500W,想起电影中一直比较疑惑的是,拉拉和他的弟弟一直有一套房子住,不知从哪儿搞来的。

p.s.6. 周末本来想去研究院搞搞活儿的,结果计划泡汤了,下周中期还在苦恼中。

p.s.7. 校内上,同学或者已经旅行带着照片回来了,或者策划五一的出行。我心中也已经有了第一优先级的目标城市了,就差毕设快弄完吧。

p.s.*. 电影中杜拉拉的几个笑话都不错。

申请总结

摘要

随着收到CMU的一封正式拒信,我已经决定接受Dartmouth的录取,即将于今秋赴美攻读计算机硕士学位。

这篇日志会总结从去年暑假至今大半年来的一些感想,其中会介绍我对选校的思考,和最后学校的选择。

其中会介绍BeBeyond和MSRA这两个与申请有着千丝万缕联系的地儿。

这篇日志将会严重地呈现我的主观看法,并不能代表理智的分析结果。

IUB HCI Master admitted

Dartmouth CS Master admitted

UCI Ubicomp Master admitted

MIT Media Lab Master submitted

GaTech HCI Master submitted

MIT EECS Ph.D canceled

Berkeley EECS Master canceled

UCalgary CS Master canceled

UToronto CS Master rejcted

CMU HCII Ph.D rejcted

UWashington CS Ph.D rejcted

Berkeley iSchool Master rejcted

Stanford CS Master rejcted

UMD CS Master rejcted

CMU-VLIS VLIS-MS rejcted

上面这个列表是我所申请的学校和项目以及结果,赶在deadline前成功submit了的program有12个,半途而废的有3个。

submit的12个program中,目前拿到3所学校的录取,7个program的拒信,还有2个是pending的状态。

这就是我目前的状态。

选校

很多人都会问这个问题,就是如何定位的问题。

而我考虑的则很简单,就是申请我最想去的program。

所以问题就变成,哪些program是我最想去的。

对于我个人来说,也是给学弟的建议就是,在申请的过程中,尽早弄清楚自己以后想做的方向。

方向定下来之后,选校,读paper,找科研,套磁,一系列事情都会变得有目标起来。

比如去年的MTF学长就是在大三下学期一开始早早把方向定下来之后进行了一系列的工作最后通过套磁去了UIUC。

因为一开始我就打算申请的是Human-Computer Interaction (HCI),所以当时选择的时候自然是以每个学校的HCI实力来进行选择的,然后评估一个学校某个方向实力很重要也很简单的一个指标则是,看该校的师生在该领域顶级会议上发表论文的数量。

结果发现该领域顶级会议上(CHI)的文章,计算机排名前十的学校基本上占了学校发的文章的95%以上,其中尤以CMU, GaTech, UWashington三家为最,其次是传统CS强校Stanford, MIT, Berkeley, UIUC, Cornell等等。

所以我申请的program里面很多都是排名很靠前的,就是因为这个原因。

至于前十的另外几所学校,没有申请都是有原因的。

首先UIUC是因为做HCI的教授基本上都是在Human Factor那边,跟我的背景非常不match,所以当时就没怎么考虑。

Cornell倒是非常好,但由于他们iSchool不招master,CS的master又是只有一年的MEng,所以也放弃了。

UT-Austin, Wisc等就没见到做HCI的教授。

前10的学校也基本上占了我申请学校的一半。

10~20的学校之中,Maryland是因为有一个具有很多年历史的HCI Lab,加上他们家有一个非常资深的HCI研究员,加上最后时刻Yuancheng学长的一句话,最后决定申请该学校。

但是submit之后就后悔了,因为准备套磁的时候发现他们家教授做的东西,都不怎么喜欢,所以后来就不怎么关注了。

然后另一所CS强校UToronto,我把它放到这个区域里,是因为他们家有几个教授,都有着不错的在CHI上的paper命中率,加上加拿大的master都是全奖的,吸引力实在很大。

其实一开始还打算申请UMich的iSchool master来着,后来听说他家的ps各种复杂要求,想想也没必要申请那么多program,所以后来也不关注了。

接下来就是CS排名30之后的学校了,也是目前我所拿到录取的学校所在的区间。

UC Irvine是因为有一个很强大的做HCI和Ubicomp的教授团队,加上他们家还有一个叫Ubicomp的master,所以从一开始就打算申请他家。

Indiana U是因为他们有一个叫HCI-Design的项目,加上各种渠道听说他们家HCI做得确实不错,而且硕士还会给钱,于是也决定申请了。

Cancel了的UCalgary也是因为他们家有一个在CHI上很有影响力的教授,一开始决定申请。结果他们家是唯一一家小秘主动告知TOEFL没到100就不要申请的学校,而且态度非常之强硬,联系教授回得也是模板。加上Calgary实在不怎么主流,所以最后决定打算省下这个学校的申请费好了。

结果做了这个决定没多久,这个学校就因为某个诺贝尔和平奖得主宗教人士的访问不再被我D承认该校的学位,实在讽刺得很。

Dartmouth,应该是我申请的所有学校中跟HCI最没有关系的了,申请他家是因为他们学校有个MIT Media Lab毕业的教授做Activity Recognition做得各种有意思,而且还是2008年的TR35之一。

结果这位教授唯一给我回过的一封邮件就是在我submit完之后,告诉我她来年不带学生,顿时让我对该校心灰意冷。

最后貌似拿到的录取都是30开外的学校,所以这个择校是否得当,还是有待斟酌的。

但我的建议一定是:你申请的学校或者项目,都一定是你想去的。

CMU

如果给我一个机会,我一定会说:我的申请就是为了CMU做的。

在大二下学期打算出国的时候,就一直把CMU作为第一的dream school。

微软VP Harry Shum,

亚洲研究院院长Hsiao-Wuen Hon,

Google China前CEO Kai-Fu Lee,

深蓝之父Feng-Hsiung Hsu,

这些极其优秀的华人计算机科学家都曾经是CMU的博士生。

Randy Pausch说,这所学校的所有department是合一的,这是一所amazing的学校。

Kai-Fu自传里说,这所学校的博士生将自己写的芯片插入到自动售货机里,这样就可以在自己的机器上看售货机里剩下的汽水数量,省得跑冤枉路。

Prof. Landay说,这所学校的HCI是最好的,没有之一。

所以这也是我唯一一个申请了两个program的学校。

申请从一开始就在联系对面的教授和学生,不断了解相关的信息。

知道他们家的HCII PhD一年就发11个offer,这么多年来在大陆只给过一个offer,是一个09届的清华学姐。

在香港开会的时候,一位MIT Media Lab的学姐也说这个项目当时她也申请了,很难…

后来过年的时候在thegradcafe上看到已经有人开始报这个项目的offer,在twitter上看到大美女ruogu学姐也拿到这个项目的offer了,CMU的学生也告诉我她听说到有人拿到录取了,问我如何?

那时候就知道悲剧了。

后来有找ruogu学姐要CV来看,看完之后自己也释然了。

后来补申请了他们家的VLIS-MS program,可是也因为1.TOEFL分不够高,2.没有paper,3.statement不够清晰三个理由给拒了。

MIT, Stanford

MIT EECS, MIT Media Lab是两个program。

EECS的网申系统是注册帐号之后就没有动过了,想这个钱一个学校就不用浪费两次了。

所以转而申请Media Lab,对于Media Lab,除了外界可以看到他们做的各种玩具之外,也是充满了传说。

比如之前校内上疯狂分享的”MIT学生天才发明”,就是该实验室的学生在某次TED上对他们项目的介绍。

传说这个项目从来没有从大陆招过学生,是从来没有。

传说有个Cornell的本科生,本科阶段发了Siggraph,申请这个项目,被拒了,只好去了MIT的EECS。

所以即使现在这个项目仍然一点消息都没有,我也不再等了。

Stanford的CS则是另外一个大dream,google, cisco, yahoo等数不清的公司,绝佳的地理位置,让其笼罩了一层创新的光环。

尤其是在申请最后阶段,还特地跑到清华去给他们HCI Group的教授塞简历,可惜最后还是收到了拒信。

择校

Dartmouth,听到这所学校的人的第一反应就是Ivy League,承认这也是我最后选择她的原因之一。

相比于Indiana U, UC Irvine, Dartmouth不论名气(综合 Rank 11),还是历史(nearly 250 yr),都要高出许多。

而另外一个原因则是Dartmouth一共提供了两年接近3/4的Tuition Waiver,这无疑对一个master学生来说减少了许多的压力。

再者,我发现这个学校的CS系除了之前看到的T教授,其他的教授做的东西也都非常地吸引我。

比如我之前skype聊过的一个教授做得就是电影,设计等艺术跟计算机结合的工作,她本身就不是搞计算机科学的,而是学习艺术的。

从我个人出发,我也希望在硕士阶段多学习计算机之外的不同东西。

Dartmouth离Boston只有两个小时的车程,离Pittsburgh也不算远(相对于加州来说),对两年后的申请也方便许多。

所以最后决定是去这个坐落在New Hampshire州的Hanover小镇上的小学校了。

BeBeyond

知道这地儿是去年MTF学长的介绍,加上听了几次讲座,觉得很不错,相比于其他留学中介,价钱也合理,所以决定去了。

说得矫情一点,这儿最大的收获就是让人学会要去追逐自己的梦想,去做自己真正想做的事情。

既没有Design, 也没有UX的经验,也没学过相关的知识,只是喜欢HCI做的东西,还在犹豫要不要去尝试。

DongXin JJ说:你不去尝试,你怎么知道行不行呢?

然后我就带着零experience去申请了。

也因为申请HCI认识了一些人,感到非常开心。

除此之外,bby的班级大家也非常地团结,family版上时不时会看到一些奇迹的帖子。

尤其是在申请后期,JJ总会找各种同学来分享相关的联系教授和小秘的经验,让你倍受打击,深感自卑,然后振作起来去做事情。

另外,bby的往届学员和nancy JJ,总喜欢把申请比喻成追MM,什么如果追MM只是一个月发一次信息,别人怎么想,于是得到给教授发邮件要天天发之类的理论。

我一直不解的是,这个理论是为了表达联系教授跟追MM一样并不是一件很深奥的事情呢,还是想告诉大家追MM并不复杂其实就跟联系教授一样。

总之就是没上bby就没机会认识大家了,也可能就不申请HCI了,所以bby这个投资我是觉得很值的。

MSRA

MIT CSAIL的director曾经说过,MSRA的intern在graduate admission中,他们是best of best的。

在这里,我所认识的90%以上的本科生都在做申请,我可以说一下部分我所认识的在这边实习的本科生的申请结果:

USTC.ZQ -> Berkeley CS PhD

Fudan.WL -> Cornell CS PhD

Fudan.YS -> Stanford CS PhD

BUAA.WF -> UCSD, Wisc, GaTech, etc. CS PhD

BUAA.YY -> UCSB CS PhD

RUC.CZ -> UMich CS PhD

PKU.AQ -> Harvard Stat PhD, Berkeley BioStat PhD

上面这些是我认识并且说过话,甚至在一个组里工作的实习生,至于那些更多的不认识的实习生(比如各种清华CS, EE)就更多着去了。

所以赶在申请之前,来这边实习,投中一至多篇顶级会议的paper,拿一封这边老板的推荐信,去做申请,可以说基本上是国内CS申请的最大杀器之一了。

当然,也不能完全迷信MSRA的传说,比如我就是一个赤裸裸的反例,在这边待了这么久还是没有paper。

我们大班依然有在学校实验室砍下UIUC offer的牛mm,和在清华实验室拿着CMU校友老板推荐信砍下UT-A, GaTech, CMU offer的大神存在。

所以自身实力才是最重要的,只是说MSRA提供了一个绝佳的提升实力的平台,至于用得好不好就在个人了。

总结

没啥好说了,申请过程学到了许多,也想了许多。

总之就是,人生苦短,趁年轻尽量选择自己喜欢的东西吧。

做自己喜欢的事情吧。

所以我觉得考清华的学生,比保本校的学生,要崇高许多。

Cashback

男主角是一名艺术学校的学生,兼职超市夜班店员,梦想是成为一名画家,自己的画作能够在画廊展出。

女主角是超市的夜班店员,赚的钱用来供她在夜校学习西班牙语,因为她的梦想能够环游世界,去看看不同的地方,她最想去的地方是南美洲。

电影拍得很美好。

男主角从一开始就失恋了,与此同时他也失去了睡觉的能力。

为了卖掉这每天多出来的1/3的时间,他选择到超市去做夜班店员。

在其他店员想尽办法如何将着无聊的上班时间更快地消耗掉的的同时,他选择了将时间静止。

这样他就可以尽情观察那些在超市里购物的顾客,准确地说应该是被他褪去衣服的女性,将她们变成他画布上的作品。

直到他遇到另一位店员Sharon,他们与对方讨论各自的梦想,她告诉他她一直想遇到一位画家。

然后,他的睡觉能力又恢复了。

最近拿到Indiana University Human-Computer Interaction Design Master Program的录取,这是一个设计占很大比重的项目。另一个录取是Dartmouth Computer Science Master Program。

我拿到IU录取的时候马上在twitter上 @informatics (IU Informatics的官方twitter帐号)告诉ta我被这个项目录取了,ta马上rt了我的这条推,顿时就有两个该项目的学生 @我 说:希望我能够去他们那并且会像他们一样爱上这个项目。

我只是想说,看了这部电影,还蛮希望研究生能够多学学不同的东西,尤其是像这样偏向于设计方面的项目。

但是我又很舍不得Dartmouth的录取,虽然只是一个6000学生的小学校,又位于一个只有10000人的小镇,但是它也有着将近250年历史了啊,同时也是Ivy之一,而且位于发达的东部沿海地区,给的奖学金也比IU多许多。

所以还是持观望态度好了。

结合男女主角的梦想,能够做一个满世界跑的designer也蛮不错的啊。

爱情电影

一部电影是自己一个人看的,另一部则是跟另外五个男生一起看的,可惜了这么两部爱情电影。简单地概括两部电影的观影感受就是:

电 影一有:Anne Hathaway是一位说着俄罗斯口音的色 情电话接线员,Jessica Alba是会把订婚戒指还给男生的知性Offica Lady,Jennifer Garner是相信单纯爱情的小学老师,Jessica Biel是憎恨爱情的经纪人,最后Julia Roberts是一位上尉

电影二有:徐若瑄饰演的Wasabi是一个会泡澡、在沙发上撒娇、在窗户上贴爱心的loli,大S饰演的飞车女正到翻掉,短发、黑眼圈妆、纹身还会在海里游泳。

单从这方面来说,《锦衣卫》和《孔子》还蛮失败的。

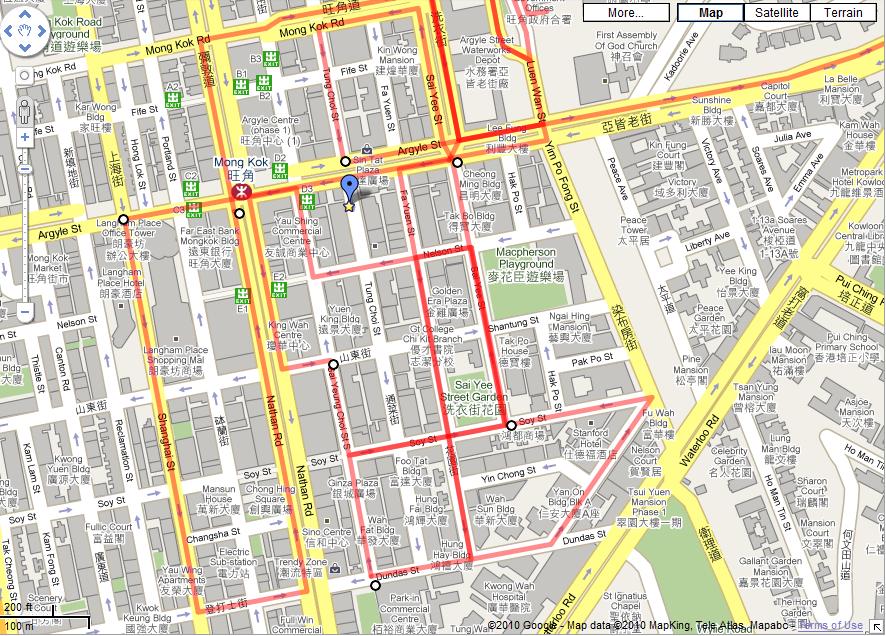

Valentine’s Day是在旺角的百老汇剧院看的,电影院的位置旺角站出来后沿着西洋菜街走过两个街区就到了。

一直郁闷内地电影院许多国外的电影都不上,想看的话只能耐心地等4~6个月的DVD版本出来后从网上down下来看,可是在美国又看不到许多华语片。

最后这个问题的解就是:香港。这里在电影院可以看得到一干优秀的港片和大陆片,同时也看得到诸如It’s Complicated, Up In the Air这种不太有机会被nc广电总局引进的外语片。

Valentine’s Day就是这么一部电影(起码目前没有看到引进计划),看预告片的时候就被演员表雷倒了,加上电视一直在播它的广告,最后决定在港唯一的一次观影机会留给它。

电 影的发生地是在加州的L.A.,除了上述介绍的一波美女之后,还有Aston Kutcher饰演的花店老板,在情人节帮班花订花的小孩,来自印第安那州的Topher Grace发现自己的女友是接线员,被派去采访情人节的体育特派记者Jamie Foxx,宣布自己是Gay的橄榄球运动员Eric Dane,橄榄球员的”朋友”Bradley Cooper(OMG我太喜欢他在Hangover里面的演出了)。还有两对青春无敌的高中男生女生,第一对因为要上大学分东西准备在情人节弄掉第一次, 第二对被记者采访时各种甜蜜恩爱。

整部电影看下来就是各种养眼的明星轮番上阵,然后展示了一幅美好的美国风情生活画卷。

我很喜欢这样的电影,看完后会让我很开心的电影。

这部电影不是我们特意去看的,只是因为台球馆早上不开门只好将行程改成在旁边的电影院看电影。

两部电影主题,剧情风格还蛮像的,都是几对不同的恋人发生的故事然后之间有些小交叉把它们串起来。

一开始期待这部电影就是因为张学友和徐若瑄,没想到后来还有张曼玉客串,然后大S的短发飞车妹造型和Angela Baby的清纯复古学生妹造型都让我惊艳(前者更胜一筹)。

下面是严重剧透:

Vivian饰演的女孩叫做Wasabi,喜欢总把感情放心中的酱油(Soy)师傅吴彦祖。不觉得Wasabi这个名字很有爱么?

张学友饰演的是把自己称为法拉利车手的司机兼苦工,因为发错短信认识了把自己称为钢琴家的按摩女刘若英。整部剧就张学友和张曼玉两个人说粤语,大爱。

谢霆锋饰演的是在网上出售”猛男安装空调服务”的小工,他靠安装空调的钱改装了一部速度比短发飞车妹的摩托车还快的绵羊车。谢霆锋的表情跟十月围城里是一样的,看预告片的时候我一直没看出来这个短发飞车妹是大S。

话说这部电影在香港的名字叫做《全城热恋.热辣辣》,每天坐地铁的时候都看它们的广告。

我也喜欢这部电影,看完后觉得很开心。

Hong Kong Day 6

早上一觉睡起来已经十点半了。打开窗户一看天气也是来港最好的一天,太阳高照。

今天的计划是太平山顶和浅水湾,晚上观看维港的”幻彩咏香江“灯光表演。

太平山顶

坐火车转地铁到中环下车后就直奔山顶缆车总站,Wiki上介绍缆车从1888年开始运营至今,已经有百年历史。

随着缆车往山上驶去,港岛密集的楼层也逐渐移到视线平面的下方。

到达山顶后首先参观的是杜莎夫人蜡像馆,蜡像馆里的名人从娱乐明星,政治人物,科学家到历史风云人物。说实话有些人做的还真挺神似的。

然后登上凌霄阁的观景台,整个维多利亚港两岸的建筑都尽收眼底。山顶还有一组介绍香港历史的照片,话说一百多年前英国就看好维多利亚港,称这”港宽水深”,”不惜发动战争”来占领香港。看着那些一百多年前的老照片,香港一路发展到今天国际数一数二的金融中心,不禁让人感慨。

浅水湾

乘坐缆车原路返回山下,步行道中环的巴士总站,乘坐快速巴士前往浅水湾。

这也是我第一次乘坐香港的巴士,坐上巴士的第二层后,在巴士的带领下顺便参观了港岛的街道风景。香港真是好小,街道走着走着就开始变成上下坡,走着走着就跨过好几个地铁站。

去浅水湾也是一个上山的过程,只不过这次看到的是一片的海景和建在山上的各种豪宅。因为太专注于观看车外的景色,还导致坐过站。

其实浅水湾酒店是很有名的,张爱玲的《倾城之恋》里白流苏和范柳原故事的发生地。

拍了几张海滩和酒店的照片之后又坐巴士返回山下。

九龙

跟HY同学约在红勘见面,准备观看晚上八点的灯光表演。

在中环地铁站的时候,因为下班高峰期,加上这儿遍布的金融公司,男士几乎一律西装革履。

我个人很害怕这样子的生活。

在又走了几次相反的方向之后,终于来到红勘火车站,汇合后直奔维多利亚港。

其实灯光表演也还好啦,就是一些建筑会弄一些光闪来闪去,然后把光射到天上去。因为我们迟到一小下,表演时间本来也不长,所以一会儿就结束了。

在广东道上的一家商场的地下俩人吃了散伙饭。

因为HY同学晚上还要回宿舍写作业和收拾行李,吃完饭后看了一家H&M里的衣服之后就是”天下没有不散的宴席”时刻了。

送她到离最近的一个地铁站,尖沙咀站,说了几声”再见”。

也不知道下次有机会见面是什么时候了。

送走她后本来想给爸爸买件衣服和在香港看场电影的,结果发现自己一个人完全哪儿都找不到。于是绕了个路之后又回到红勘火车站,拖着疲惫的身躯踏上开往上水的火车。

Huang Yan

这次香港之行除了会议的部分,绝对是”十分”满意。这很大程度要感谢HY同学不厌我烦的陪伴。

1.来得第一天就导致她没赶上最后一班校巴独自一人走回山上的宿舍。

2.第二天香港难得一见下大雨害她走街走到鞋子全进水,大雨天我还带错路导致下午三天才吃到中饭。

3.周末就算了,这几天她又是上课又是写proposal,晚上还要出来陪我走街,可我还是个带着gps+compass+google maps还频繁带错路的同伴。

今天你问我此次香港最难忘的时光,我说是在山顶,其实不是啦。

真正难忘的时光肯定还是两个人一起玩的时间:雨逛旺角,星光小轮,夜访兰桂坊,这些都是抹不掉的记忆,只不过当着你的面不太好意思说啦。

关于HY同学,这次的第一印象:大美女!

我还记得当时我从你们学校的山上走下来,你在车站等我,看到你之后打了个招呼之后就马上走在你的前面。因为都不好意思看你呃,现在回想起来当时第一感觉确实变好多,很有女人味啊。可能是后来讲话比价多之后又回到过去熟悉的感觉了,但是你真的很漂亮啦。

然后,我非常欣赏你很自信向前的生活态度。

我很羡慕你跟我说的那些你在美国交换时发生的故事。我觉得许多事情都是只会在人生的特定阶段发生的,比如本科的四年,脱离了家长的管教,又没有太多其他方面的责任。感觉是一个可能性无限大的时间段,这段时间发生的事情也会变得很难忘。我也希望抓住最后半年这个尾巴,能够跟朋友到更多不同的地方去留下回忆。

总结

香港真得是一个让人眼花缭乱的城市,我不知道这是个褒义还是贬义的词汇 ,所以有人会很喜欢她,有人则不然。

而对我来说,则像是亲自看到了从小只在电视里看到的世界:弥敦道,维多利亚港,红勘等等,都是那种我会对他们的路牌狂拍的地方。

这里是绝对购物天堂,用HY同学的话说就是:只要在这儿你想找一个牌子,抬头往四周看看就可以看到了。送女朋友最大的礼物:只要把她带到这儿再给她一张信用卡。

绝对美丽的维多利亚港,不论是从对岸,楼下,还是山上,我心里只有不断地重复:this is unbelievable!

有的人喜欢稳定,有的人喜欢去看看没见过的世界,我绝对是后者。

就像HY会在一年的Exchange时间内寻找各种机会游遍加州和东海岸,Umich的北大学姐会在圣诞假期飞到欧洲周游数国,我已经开始期待下一次会去的城市。

Hong Kong Day 5

三天的IUI终于落下帷幕。会议上认识了来自MIT Media Lab的台北女生Peggy和帅哥Robert,UIUC的美女Ruogu和Dong Wei,Cornell的Shenwei,港科的Zeyan童鞋和杨老师,还有中科院的Yingying Jiang等等众多同学。不禁感慨Conference真是一个公费旅游和结交朋友的好场合。

然后,我也从开会的状态转变回旅游的状态。

旺角

先是把笔记本电脑放在了Yingying博士所住的酒店,之后与HY同学在东铁线旺角东站汇合,然后直奔广华街的”添好运“港式点心店。

话说这家点心店号称是香港性价比最高的小店,这也是我们第二次拜访该店,上一次我们冒雨慕名而来结果被告知当日的号已经发完。

领了排队号之后我们则到相邻两个街区的花园街闲逛,该条街也被称为”波鞋街”,沿街遍布各种球鞋商铺。因为我本身仅有的两双鞋已经是有破洞了,我也在这儿买了一双白色的NIKE休闲鞋。

逛了一个小时回到点心店,发现仍然还差5个号左右,结果就这5个号我们又等了将近一个小时。

进去后这家店面真是小得可怜,里面吃饭的几乎与外面等的人数相当。

值得一提的是这家店的脆皮叉烧包,从来没有见过叉烧包外面一层皮是做成像菠萝包那样的脆皮,但是咬进去里面又是热的叉烧,可惜只点了三个。

吃完之后应HY同学要求我们在路上买了两杯珍珠奶茶,透露一下,她喝奶茶的时候喜欢比较大粒的珍珠。这边大粒的珍珠奶茶被称作”波霸奶茶”,据说是Bubble的音译,无法求证。

九龙 -> 香港岛

一顿饭直接吃掉了我们两个半小时,原来观看八点”幻彩咏香江”的计划也只好作罢。

但还是决定今天去香港岛逛一逛,毕竟来了五天还没有踏上过香港岛。

途中路过莎莎也帮别人带了些什么护手霜之类的东西。路过香港文化中心的时候看到书店里有卖一本收集了许多经典电影海报的小书。

两人一路从旺角闲逛到维多利亚港,准备乘坐天星小轮横渡香江。

这是第三次晚上来到维多利亚港,貌似因为一次天气好过一次,每次都会被对面的港岛的夜景所惊艳。可惜我们两人的相机都拍不下来如此美丽的景色,只能用力把景色刻进我的脑海。

天星小轮一人只需2.5港币,Wiki上说它的历史要追溯到1898年。踏上小轮后,看着香港的夜色,迎着阵阵的海风,和不断摇晃的船身,真希望时间就这么停住。

兰桂坊

“欢迎踏上港岛”,一下船后HY同学如此说到。

与九龙遍布的商铺和居民区不同,港岛最显眼的是它那一栋又一栋高耸入云的写字楼。国际金融中心、中环广场、中银大厦等已经成为香港作为国际金融城市的显著地标。

路过一个又一个的奢侈品专营店,我们来到了港岛的酒吧街兰桂坊。

说是酒吧街,真的这儿只就是一个L字形的街道而已。因为来到这儿的时候已经晚上11点,为了赶上最后一班从红勘开往上水的火车,我们并没有过多的停留。

只是转转就离去未免可惜,于是在其中一家的吧台买了两瓶Heineken(好贵 *_*),两人人手一瓶,乘坐地铁穿过海底隧道回到尖沙咀沿着弥敦道把酒而回。

中文大学

回到天文台附近Yingying住的酒店取回我的3公斤本本后,直奔红勘站赶上倒数第四辆开往红勘的火车。

由于HY同学实在不胜酒力,加上中大的宿舍位于高高的山上,回宿舍的路与登山无异,于是一路将HY同学从火车站送回到其住处的楼下。

彼时回去火车已经错过最后一班,恰巧宿舍的工友,也就是我们常称的楼管由于交班准备返回其位于旺角的家。于是跟工友来到工大另一端的巴士站。

当时已经是夜里一分,此时只有小巴还在通宵运营,此种小巴也被称为”亡命小巴”,以其在夜间高速行驶而闻名。工友每天都得乘坐该车从中大返回旺角,她笑称为此买了两份保险。我的住处上水跟旺角是相反方向,其实来得第一天我问伯伯火车最晚一班车时刻的时候他就告诉过我亡命小巴的故事,加上工友一席关于买保险的话,我决定还是乘坐出租车返回住处。

毕竟钱财乃身外之物,安全才是放在第一位的。

其实,出租车也开得很快。

好累,真是一天晚睡过一天。

后天就要回家了,一年没回去啦。

明天要去太平山顶啦。

晚上从中大的山顶上往下看夜景,好漂亮的。

Hong Kong Day 2

“你是什么学校?”

“MIT Media Lab Master”,”Cornell Information School PhD”…

“你呢?”

“……”

今天晚上是IUI的openning reception,也就是主办方会提供自助餐和各种饮料酒类,然后大家站着边吃东西边聊天。

因为不好意思插入别人的谈话中,我则在一旁观察,寻找任何一个我可以认得出来的教授。

直到遇到了科大的Zeyan同学,顺着他找到了CMU的S.H教授。

然后与港科大的Y.Q教授打了招呼,聊天的过程中认识了来自Media Lab的Peggy,和来自Cornell的Shenwei。

Peggy已经是Media Lab Master 2nd year 的学生,现在正在申请Media Lab 的PhD。Peggy是台北人,在台大拿到了本科和硕士之后来到MIT接着攻读更高的学位。她在台大的导师朱浩华教授我之前也读过他的文章,她说他人很好,也坚定了我给他写邮件申请去台大实习的决心。

Shenwei是沈阳人,在京都大学读的本科,现在是Cornell的一年级PhD。

顺藤摸瓜也跟Peggy在MIT的老板寒暄了几句,可惜因为没有准备对对方做的东西完全不是很清楚,说得不是很好,剩下几天要好好地聊聊。

据Peggy说当时她申请MIT的时候直接飞到了Boston去做interview,很妙的是她是完全就自己过去了,对方也没有邀请她,非常地positive。据她说在Media Lab的同学全都没有收到所谓的邀请,都是直接飞过去的霸王面。

我可开始要不要三月份去趟Boston,寒假回去跟老爸老妈商量商量。

然后是旅游部分,今天实在是累到不行。

昨晚的计划原本是今天早上由HY同学带领参观中大,然后去天坛大佛看看。

结果一早起床就是不停的雨,而且完全是越下越大的趋势。

香港中文大学

HY只好带我参观所谓雨中的科大,本来可以看到海的宿舍只能看到白茫茫的一片雾。因为宿舍都是在山上,所以走在校园里面基本上就跟走在雾里差不多。“本来这是很漂亮的”,HY说,我也觉得,但是现在只能意会了。

然后介绍一下中大,它很好玩的一个地方是书院制(Campus)。看过哈利波特的同学应该都知道霍格沃兹学校里有四个学院:格兰芬多,斯莱克林,赫奇帕奇和拉文克劳。四个学院有自己的宿舍,自己的球队,自己看书的地方。平常四个学院会进行各方面的比赛,会比球赛,会有学习上的竞争。

就像霍格沃兹一样,中大也有新亚,崇基,联合和逸夫四个书院。这根我们内地学校习惯用系别来划分学生是不一样的,他们四个书院的学生也都会学习不同的专业,应该说是各个专业都有来个四个书院的学生。

四个书院也都各有特点,像新亚就是最早的一个书院(HY同学就是该书院的),他们比较遵从中国传统文化。然而崇基学院则是由教会支持的学院,里面的学生多信基督教。联合书院则是会有很多的国际学生。四个书院平常也都会相互竞争,各个书院也都有自己的校徽和学生会。

说到学生会,最近这边貌似在组织游行反对”高铁”的建设,随处可见大字报痛斥高铁的危害。许多议员的照片则会被丑化然后贴到食堂门口等显眼的地方。

中午的时候我们去了沙田,号称是一个内地人经常来的购物中心,因为可以从深圳直接坐火车到这儿,购物完之后回去也非常方便。可惜那儿很有名的一家港式点心店因为人满为患,我们不想排队就带着遗憾离开了。

也就是说一点半我们离开那儿的时候我们还没吃午饭。

旺角

因为天气的原因,将原本的行程改成了旺角。

下着超大的雨,靠着手机上的google maps和街道上的街牌,我们就在旺角的各种街区里荡来荡去。

旺角,据说这儿的人口密度是香港平均人口密度的四倍。即使是如此恶劣的天气,街道上依然是挤满了行人,路边是琳琅满目的商店。我们进去看过的商店从电器店,服饰店到零食店等等。

香港真是个神奇的地方,看着琳琅满目的商品(真的是什么东西都买得到),你会渐渐失去对价格的判断力,想什么东西都试上一试。

可惜今天天公不作美,我们两人最后走到鞋子里面全都是水,然后因为中饭吃得又晚又少,真是累到不行,不过还是蛮尽兴的,最后是得谢谢HY同学。

明天开始HY开始上课,我也开始要专注在IUI上了,毕竟花了这么多钱跑过来,有点孤注一掷的感觉,所以更要好好把握这次机会了。

Hong Kong Day 1

当火车跨过罗湖桥的时候,我们就算正式进入香港了。

旁边来自美国的Exchange Student问我们在哪,是不是已经靠近香港了,我说你看满眼的Traditional Chinese,这里已经是香港了,然后手机就彻底没信号了。

旅途是从T97的硬卧开始的,上一次做硬卧已经是粤海铁刚修成的时候过年所坐的从海口直达肇庆的火车。

上车的时候已经准备好一本《Outliers》已打消漫长的24小时乘车时间。

不过没想到旁边的cubic里有从美国来的大三交换生,他们一行七人五男两女放假从北京去香港游玩。他们有的来自liberal arts school,有的来自Harvard。其中两个华人都是在美国本土出生,其中一个甚至是第一次回中国,所以说话都只能用英文。

感觉很有意思的是,他们旅游都随身带了一箱燕京啤酒,然后吃晚饭的时候就开始喝。之后整个晚上大家都在列车车厢之间喝啤酒聊天,他们说每个周末大家都会出去drunk as much as you can。

当你被抛到一群交换生之间的时候,你才会发现英语有多烂。

尤其是他们之间会轮流讲joke,我就很悲剧的不知他人所云,只好在旁边喝啤酒。他们还会讨论一些学校里的事情,我就更是云里雾里。然后就会严重的放空,开始想如果他们是一群陌生的中国学生我在旁边我是否又能插上话呢。

当然还有一些很有意思的地方是他们超迷Chinese Kung-Fu,说成龙是非常重要的人,李小龙的地位在他们心中是跟奥巴马一样重要的,雷…..

因为前一天晚上睡得太少,一夜硬卧倒是睡得很安稳。

接连路过深圳站,广州站和深圳站后终于正式进入香港了。火车沿着东铁线前进,途径沙田,中大,最终停在了红勘站。

红勘站一出来看到的就是香港理工大学和穿着短裙制服的中学生。然后来到开会所在的海景嘉福酒店(Intercontinental Stanford Hotel)确定地址所在之后,就返回伯父伯母上水的住处,也是我这周所住的地方。

晚饭是跟伯父伯母吃的潮州菜,三个人吃得四人套餐,吃得超饱,不过香港吃东西真得好贵。就像那些交换生说的香港的living cost已经不输New York City。

吃完饭之后到中大与高中同学HY汇合,在等她从宿舍到地铁站的过程中,我也在中大到处逛逛参观这个传说中香港最漂亮的校园。

真的得说中大真是很有气质,要说浙大玉泉校区是傍山而建,整个中大就是建在山上的。

因为最近发起的节电活动,所以晚上的校园很黑,但是从山上往山下看,可以看到远处灯火通明的住宅区。HY说她们的宿舍基本上就是海景楼,在山顶,直接可以看得到海。找个白天去验证一下。

他们的工程楼里有一个电梯可以从G层(底层)坐到9层,相当于是快速上山的一个方法。然后最搞得的是有一栋楼,全部玻璃都是彩色的,后来HY说那是他们的化学楼,那些颜色合在一起就是一个元素周期表。

汇合之后就直奔红勘站了。

作为一个内地来的游客,维多利亚港是一定要去的啦,从红勘转车到尖沙咀站,除了地铁站右边就是重庆大厦,脚踩着的就是在电影中见过听过无数次的弥敦道。

路过半岛酒店,终于来到天星码头,隔海相望就是香港岛,对面各种高楼林立。

再往下走就是星光大道了,就是那个有很多明星手印的一条路。比较 不一样的是今晚风很大,尤其是在海边,可怜了衣着单薄的HY同学。

然后又转回到弥敦道,就沿着街走啊走,我这次来想买个包包回去给妈妈,毕竟实习攒了一些,可以趁这个机会回报一下。

已经很晚了,明天准备去看一下天坛大佛,晚上还有IUI的reception,睡觉了。

照片:http://www.flickr.com/photos/alunwk/sets/72157623240534847/

Avatar

![]()

借着MSRA给每位实习生的赠票,今天下午到华星围观了影史第一票房的Avatar IMAX 3D。

虽然这次看电影只花了来回一共两块二的公交和地铁费用,但我还是得说这部电影绝对是一部值回票价的电影,不论它是否是IMAX。

电影印象最深的一段是当男主角Jake骑着Toruk超级大鸟出现在Na’vi族人面前时。

原本被他害死父亲,拆掉家园的女主角Neytiri,对Jake的态度来了个180度的转变。

Jake也从族人中叛徒的形象升华成为了救世主”魅影骑士”,最后凝聚所有族人击败了人类的侵略。

因为在看电影之前不小心看过一个水木的标题”坐骑很重要”,这也成为了电影中唯一一处逗乐了我的地方。

其余部分的电影还是很严肃的,起码在画面和音乐上,可以看出来James Cameron和他的制作团队是非常非常认真的。

Jake被野兽追逐跳到瀑布下面的一段,Jake第一次骑上他的大鸟和Naytiri在天上飞来飞去的那一段,和挖矿老大打高尔夫球,这几段场景都非常好地诠释了3D电影的精华。

除此之外,电影无处不在的3D成像显示技术,和iPad似的平板电脑,和所谓直觉式的人机交互方式,我想应该离我们不会太远了。

里面那个可以用手来操纵手的机器人,作为玩具一定很有意思。

角色方面,男主角Sam Worthington有一段跟Terminator 4很像的地方是他都被对方族群视为异类,唯有一个女的觉得他不一样应该相信他。两部电影我都喜欢,他演的也都不错。

女主角Zoe Saldana同样09年上映的两部电影Avatar and Star Trek都是让我激动万分的两部电影。在这部电影里也是性格身材兼具,惹人喜欢。

最后,我非常愿意再看一遍这部电影。